现在的位置:主页 > 综合新闻 >

来自大海的哀曲:渤海二号石油钻井平台沉没,(2)

【作者】:网站采编【关键词】:【摘要】:渤海二号旧照 可事实上, 海上钻井平台自身并没有任何动力系统,必须要靠牵引船提供动力才能移动。 而自升式的主要意义则在于整个平台需要移动的时

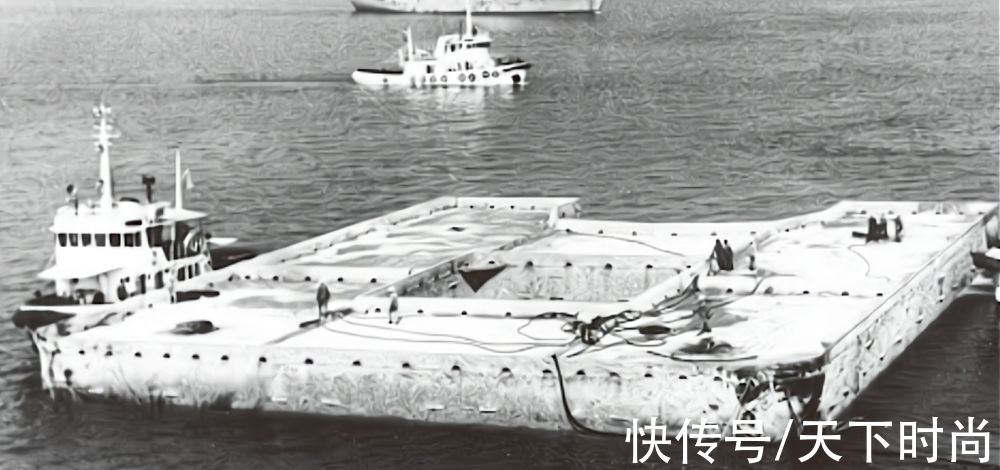

渤海二号旧照

可事实上,海上钻井平台自身并没有任何动力系统,必须要靠牵引船提供动力才能移动。而自升式的主要意义则在于整个平台需要移动的时候,桩脚可以收缩起来,整体就像是漂泊在海面上一样。

等到了实际的开采地点,桩脚又可以深入海底,将整个平台固定,避免意外情况的出现。从1973年年购入到1979年11月25日翻沉,渤海二号从来没有表现出任何的异常。

在工作人员的例行检查之中,也没有发现有任何潜在威胁。然而就是在一切正常的表象下,渤海二号钻井船却在渤海湾的井位迁移过程中翻沉。

海上钻井平台部分工作示意图

此次翻沉事故造成72人遇难的悲剧,演奏了一场来自大海的“哀曲”。这场事故的背后,到底有何悲惨真相?

事故真相

当事件发生以后,国家政府高度重视,誓要找出沉船的根本原因。而让人没有想到的是,在不同的调查过程中,竟然先后出现了三种不同的事故起因。

- 渤海怒涛

首先是渤海境内的风浪影响,也是最开始出现在调查人员们眼中的事故起因。了解渤海的人都知道,渤海作为中国最北的内海,且同时属于“内水“的范畴,所以海面可能出现的风浪一般不会太大。

风浪不是导致渤海二号沉没的主要原因

然而在事发当天,也就是1979年11月24日下午八点左右,看起来一片平静的海面,却突然开始出现异常的变化。

时任渤海二号钻井船船长的刘学正在甲板上对海面进行例行检测的时候,虽然已经能够明显感到风浪的强度,但这种强度始终在承受范围内。

而船舱内的各项数据也一直都显示正常,所以他并没有放在心上。可让刘学正没有想到的是,此次风浪的变化居然会如此异常而迅猛。

到了晚上十一点,海面风浪甚至已经成了惊涛骇浪,船员们几乎都能感受到整个船体的振动和变化。谁也没有想到,短短十几分钟的时间,事态已经完全进入了不可控的状态之中。

渤海二号沉没事故旧照

最终,位于钻井平台上的两个通风筒盖子被狂风吹散,大量海水涌入船舱,直接导致船体承受了超过自身承载力数倍的重量。

也正因如此,船体逐渐被淹没在大海之中,整艘船上整整74名船员,最终也仅仅只有两名队员被成功救援。

- 设计问题

对于这个原因,遇难者的家属们都感到异常的悲伤且无助。在自然灾害面前,人类的抵抗能力终究还是十分有限。

然而就在绝大多数人都已经选择相信以后,一些专家却突然指出,这样的调查结果并不能让所有人信服。渤海二号沉船事故,也并非完全是风浪的影响。

渤海二号沉没事故旧照

在不少单位联合申请的情况下,相关部门被要求重新调查此次事件的真实原因。也真是这一次调查,让全国上下一片哗然,不少人甚至因此对日本海上钻井平台的制造提出了质疑。

1982年7月,沉没在渤海深处的渤海二号被重新打捞起来,人们对整个船体重新进行了侦察。最终侦察结果发现,之所以会出现沉船现象,主要也是因为:

平台上的通风筒被打断以后,大量海水涌入船舱的同时,还阻断了泥浆泵的正常运行。这样一来,当平台上的海水无法排除的时候,自然就会发生侧翻现象。

海上石油钻井平台侧翻

表面看起来,这似乎和第一个原因并没有任何区别。可事实上,海上钻井平台的通风筒绝不应该如此轻易地被风浪打破才对。

不仅如此,通风筒本身还应该有相应的密封关闭装置,只有这样,才能确保在风浪来临的时候,船舱内部不会受到任何影响。

文章来源:《石油地质与工程》 网址: http://www.sydzygczz.cn/zonghexinwen/2021/1205/426.html

石油地质与工程投稿 | 石油地质与工程编辑部| 石油地质与工程版面费 | 石油地质与工程论文发表 | 石油地质与工程最新目录

Copyright © 2021 《石油地质与工程》杂志社 版权所有 Power by DedeCms

投稿电话: 投稿邮箱: